主な研究内容 | 新日鐵住金共同研究講座

主な研究内容

固相変態に及ぼす強磁場および超高静水圧効果

マルテンサイト変態は社会基盤を担っている材料の組織制御に広く利用されており、この変態をいかに上手く制御するかということが今後の基盤となる材料設計において極めて重要であり、そのためにはこの変態についての深い理解が必要です。

マルテンサイト変態に関するこれまでの数多くの研究により、マルテンサイト変態は結晶学的・組織学的にはかなり良く解明されてきました。ところが、変態のカイネティクスならびに変態の起源については依然未解決のままであります。これらを解明することは、一次相転移の物理を明確にするという意味で極め て重要であります。

マルテンサイト変態は、カイネティックスの観点から変態が瞬時に起きる非等温変態と変態開始までに潜伏時間を有する等温変態の2種類に分類できます が、これまで両者は本質的に全く異なるものと考えられてきました。しかしながら、最近我々は、等温変態を示すFe-Ni-Mn合金に強磁場を印加すると等 温変態が非等温変態に変わることを見出しました。この事実は、両変態の過程が時間因子を通して密接に関係していることを示しており、マルテンサイト変態の 機構と起源の理解には時間因子を含む統計力学的解釈が必要であることを強く示唆しています。

そこで我々は、得られた実験事実ならびにマルテンサイト変態の非平衡性を考慮し、両変態の過程を統一的に解釈し得る統計熱力学的手法に基づいた新しい理論を構築しました。この理論によれば以下に示した変態挙動を予測できます。

- 定常磁場下における等温変態の潜伏時間ならびにノーズ温度が、磁場を印加していない場合よりも、短時間側ならびに低温側に移行すること。

- 静水圧下における等温変態の潜伏時間ならびにノーズ温度が、静水圧を負荷していない場合よりも、長時間側ならびに高温側に移行すること。

- 非等温マルテンサイト変態を示す合金でも、Ms(変態開始温度)よりも高い温度で保持すればマルテンサイト変態がある潜伏時間の後開始すること。

掛下研究では、上述した挙動を実験的に確かめ、構築した理論の妥当性を確かめる研究を行っています。得られた結果をもとにして、等温変態と非等温変 態の関連性および時間因子の起源ならびにマルテンサイト変態の核生成・成長機構およびその起源を解明することを目指しています。強磁場については、阪大極限量子科学研究センターの強磁場設備を参照してください。

|

|

| ダイヤモンドアンビルセル | Cu-Al-Ni合金の静水圧によるマルテンサイト変態 |

ペロブスカイト型マンガン酸化物の相転移と物性に関する研究

土類金属イオンの一部をアルカリ土類金属イオンで置換したペロブスカイト型マンガン酸化物 (R1-xAxMnO3, R:希土類金属イオン,A:アルカリ土類金属イオン)は、常磁性から強磁性への磁気転移に伴い、非常に大きな抵抗率の減少が見られ、また、この抵抗率の減 少は最大で相転移の前後で抵抗率が約百万分の一にまで減少することが知られています。

このようなマンガン酸化物に相転移温度付近で外部から磁場を印加すると、その外部磁場によって相転移が生じ、やはり抵抗率が大きく減少します。ま た、置換する希土類金属イオンやアルカリ土類金属の種類を変える事によって、その相転移点が室温付近にあるマンガン酸化物を作製することも可能です。

このため、このマンガン酸化物は、これらの特徴を生かしたハードディスクなどの読み取りヘッドや磁気スイッチ用の素子として注目されており、理論な らびに実験の両面から近年さかんに研究されています。掛下研究室ではこのマンガン酸化物について、ペロブスカイト構造の変化と 電気的磁気的な性質の関係について研究を行なっており、粉末X線回折・中性子回折による結晶構造解析や、電気抵抗測定、SQUIDによる磁化率測定、ならびに磁気抵抗測定などを行っています。

|

|

| La0.7Ca0.3MnO3における磁気抵抗 | 層状ペロブスカイト型マンガン酸化物の中性子回折による磁気構造決定 |

強磁性形状記憶合金における巨大磁場誘起ひずみの研究

強磁性の形状記憶合金の中には、磁場により形状をコントロール可能なものが最近発見され、近年活発に研究され始めています。形状記憶合金において磁 場によりコントロール可能な歪の大きさは数パーセントもあり非常に大きな変形をさせることができます。通常の磁性材料の磁場下での歪の大きさはおよそ 1ppmから10ppm程度であり、これまでの最大の磁歪材料として知られていたTerfenol-Dにおける歪が1000ppm程度であることから、強 磁性形状記憶合金の磁場による歪がいかに大きいかがわかります。

掛下研究室では世界に先駆けて、磁場により大きな歪が発生する合金としてFe3Ptを発見しました。また、Fe-Pd合金において最大3%にも及ぶ 磁場による歪のコントロールができることを発見しました。現在これらの現象について詳細に調べるとともに、磁場下で大きな歪を発生する機構を明確にするた めの研究をおこなっています。

|

| 強磁性形状記憶合金における磁場誘起ひずみ |

著しい格子軟化を用いた巨大弾性変形に関する研究

金属ならびに合金は理想 的には10%程度の弾性変形が可能であると考えられている.しかしながら,実際の弾性限界は1%を超えることは極めて珍しい.我々のグループでは,2次に 極めて近いマルテンサイト変態を利用することで,6%を超える弾性変形が実現かのであることを,Fe-31.2Pd合金や,Fe3Ptを用いて実証しまし た.

Fe-31.2Pd合金ならびにFe3Ptの[001]方向に圧縮応力を加えると,温度低下にともない,同一応力に対する弾性変形量が増加します.特に変態温度付近においては,6%以上もの弾性変形が現れます.

|

|

| Fe-31.Pd合金ならびにFe3Ptの弾性変形の温度依存性 [001]方向 | Fe-31.Pd合金ならびにFe3Ptの弾性変形の温度依存性 [001]方向 矢印は,降伏点.6%を超える弾性変形が現れている. |

Dy系金属間化合物の磁気転移

Dyは大きな磁気モーメントをもつ重希土類であり、その化合物は興味深い磁性を示します。Dyと非磁性金属Cu、Agとの金属間化合物は反強磁性構造を示すことが分かっており、これらの磁気構造は(ππ0)-type構造を示し、その基底状態は4つの〈111〉方向を容易軸とする特徴的な triple-q構造 (propergation vector Q=(1/2 1/2 0)(2p/a)) をとります(下図)。このような複雑な磁気構造をとる原因には、原子のスピン交換相互作用のほかに 四重極子相互作用など他の相互作用の存在が重要な役割を果たしていることが示唆されており、現在活発に実験ならびに解析が行なわれています。

掛下研究室ではDyCuならびにDyAgの主要3軸すなわち[100], [110], [111]方向の磁化過程を強磁場を用いて測定し、それぞれの方向における多段階のメタ磁性転移について研究を行っています。合わせて磁場中中性子回折測 定により磁場下の磁気構造の解析を行っています。さらに、低温比熱測定、弾性定数測定の結果をもとに四重極子相互作用、磁気相互作用の大きさを定量的に評 価することを試みています。

|

|

| DyCuの基底状態における磁気構造 | DyCuの多段階メタ磁性転移 |

第一原理計算によるマテリアルデザイン

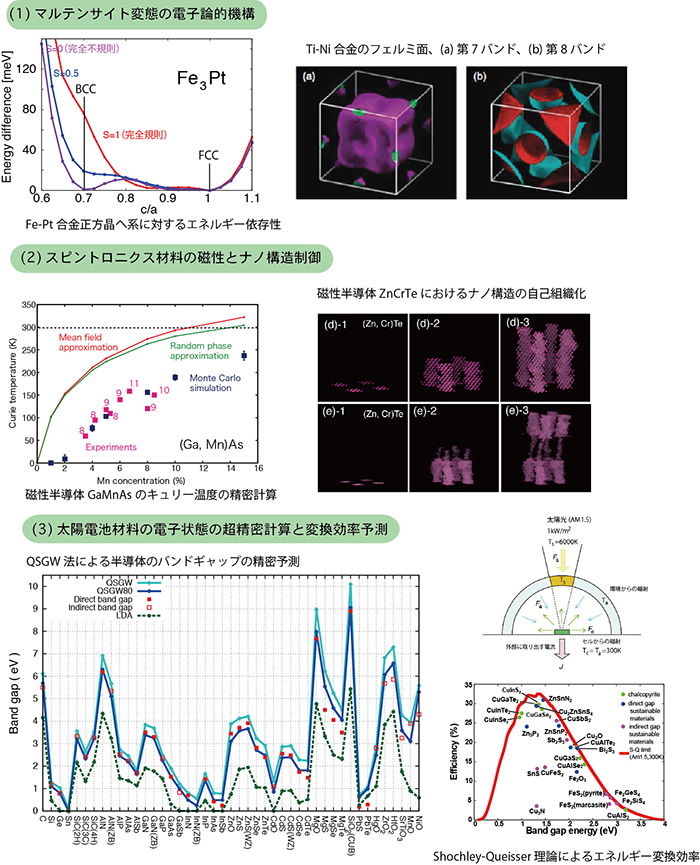

量子材料物性学領域では、金属・合金・化合物・セラミックスなどの相安定性と相変態を利用した機能材料、電子スピンを用いる新しいエレクトロニクス(スピントロニクス)のための材料、太陽電池などのエネルギー関連材料などについて、第一原理計算を用いた研究を行っています。

Fe-PtやTi-Ni形状記憶合金が示す形状記憶特性は、これらの合金のマルテンサイト変態に付随して起きる現象です。第一原理計算を用いてこれらの合金の電子構造を調べ、格子の変形に対するエネルギーの依存性を予測することが出来ます(図1左)。さらに、電子状態密度やフェルミ面を詳細に分析することでマルテンサイト変態の電子論的な起源を探ることが出来ます。たとえば図(1)右にあるように、Ti-Ni合金はフェルミ面がネスティングを起こしていることが分かり、このネスティングがマルテンサイト変態を誘起する本質的な要因であると考えられます。

通常は顕著な磁性を示さない半導体も、Mnなどの磁性不純物を添加することで強磁性の性質を持たせることができます。このような半導体を磁性半導体といい、スピントロニクスの基礎材料として研究が進められています。磁性半導体の磁気的な特性のなかでも、キュリー温度(強磁性から常磁性に転位する温度)は特に重要な物性値ですが、第一原理計算を用いて精密に予測することができ、あたらしい磁性半導体の設計や強磁性の起源の解明に役立っています(図2左)。さらに、磁性半導体の相分離しやすい性質を利用して、半導体中に磁性体のナノ構造を自己組織化させるシミュレーションをおこない、組織形成と磁性半導体の磁性の相関について調べています。

第一原理計算は広範囲の物質に対して様々な物理量をよく再現し、物性予測や材料設計に用いられていますが、現在の方法では精度に限界があることもよく知られています。例えば、太陽電池や光触媒の設計に重要な半導体のバンドギャップエネルギーは従来の方法では半分程度に過小評価されます。より高精度の材料設計を目指して、固体電子論に基づく基礎的な方法論開発の共同研究を行っています。図(3)左には、小谷らにより新しく開発されたQuasi-Particle Self-consistent GW (QSGW)法を用いたバンドギャップの計算結果を示しており、従来の方法(Local Density Approximation (LDA))に比べて格段に予測精度が上がっていることがわかります。さらに、この計算結果に基づき、Shockley-Queisser理論をつかった太陽電池材料の変換効率予測を行っています(図(3)右)。

極限状態下での物性に関する研究

構造材料は社会資本の基礎であり今後もその重要性は変わることはありません。さらに近未来に我々が深海・宇宙などへ進出する場合には、それらの環境(超高圧・高温など)に十分に耐え得る新しい構造材料が必要になります。ところで極限環境下においては一般に多くの現象が複雑に関連して材料に影響を及ぼしますが、これらの多重効果を理解するためには、先ず基本的な外部効果の影響を明確にする必要があります。

これらの基本的な外部効果として、磁場ならびに静水圧、温度が挙げられますが、構造材料がこれら外部環境のもとで安定に存在できるか否かを明確にすることは、 現在から着手すべき重要課題です。 なぜなら、外部変数を変化させた際の材料の安定性を理解せずに、これまでの実績だけで特殊環境下で材料を使用することは、極めて重大な事故に結びつく危険性があるからです。当研究室では構造材料の特殊環境下での相安定性について総括的な知見を得ための研究を行っています。

具体的には、広く実用されているオーステナイト系ステンレス鋼の極低温強磁場における安定性、超高静水圧に対する安定性について調べています。これらの条件下における構造材料の安定性は、次世代のエネルギーとして着目されている 核融合炉用の材料に求められている性質でもあります。また、このような研究は極限状態における物性研究ならびに新しい材料生産プロセスの発展にもつながります。

|

| SUS304ステンレス鋼を103Kで等温保持することにより進行するγ→ε→α’マルテンサイト変態 |

磁場を用いた材料の組織制御に関する研究

近年、超伝導マグネットの発展により比較的容易に10T程度の強磁場を得ることができるようになり、強磁場を用いた材料の生産プロセスに多くの関心が寄せられています。当研究室では、磁場下での各種状態図を調べるとともに、鉄鋼材料、磁性材料をはじめとした材料の組織制御に強磁場を利用する研究を行っており、これまでに磁気記憶媒体(ハードディスクなど)への応用が期待されるCoPtなどのバリアントを磁場中熱処理により制御できることを見出しております。

|

| Fe-Rh合金のγ⇔α変態温度の磁場依存性 |